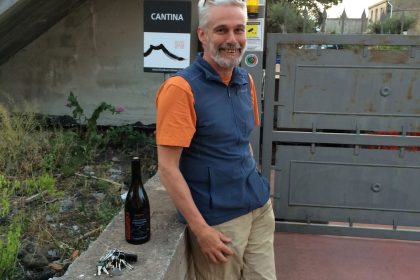

造り手紹介 ダニエーレ ピッチニン その2(2015.1筆)

外見も中身もかっちょ良すぎる男にして、間違いなくイタリアワインの将来を担う1人、ダニエレ君こと、ダニエーレ ピッチニン行きます!! あ、ちなみに彼は僕の事をオータサンと呼びます…。

2011年のヴィナイオッティマーナでは、ダニエレ君にカーゼ コリーニのロレンツォ コリーノと天才パオロ ヴォドピーヴェッツに引き合わすのを楽しみにしていました。

来日前、ダニエレ君からは、「オータサンが、いっつも話をしている、ロレンツォ コリーノの名前を来日生産者のリストの中に見つけた時は嬉しかったよ!!ようやくお近づきにもなれるし、旅の最中、積極的に話しかけてみるよ!!」というメールが届きまして、彼自身も楽しみにしてくれていたようです。

旅の途中、僕とダニエレ君が話しできるタイミングがあって、ロレンツォの話になりました。「オータサン、君から聞いていた通りの人だったよ。畑、土壌に関する圧倒的な見識、そして彼の手法がいかに理に適ったものかものかということ、ワインも恐ろしく美味しくて、人間的にもすんばらしいし…。オータサンが、俺に会わせたいって言ってたの、分かった気がするよ!」と言ってくれて、それだけで嬉しかったのですが、帰国して3週間くらい経ったとある日、ダニエレ君からメールが来まして、

「ちょっとしたお知らせが…明日、ロレンツォを訪ねに行ってくるよ!!」

そしてその2日後の12/31には、「昨日ロレンツォのとこ行ってきた………………………………。ずーーーーっと夢見ていたものを見させてもらったよ。自分にとって、2012年は、まさしく新しい年になると思う。」とだけ書いたメールが届きます。

春に会った時に話を聞いてみると、感動のあまり、帰りの車の中で1人ギャン泣きしながら家まで帰って来たとのこと。無施肥(緑肥のための種を蒔くこともないため、畑には自生する野草のみが)、無除草(畝間は全くせず、ブドウ樹にかかる雑草のみ手刈り)、不耕起、トラクターも使わず、ボルドー液の散布も肩にポンプを背負って行い…当然のことながら、ダニエレ君もそれまでも極めてナチュラルなアプローチをしていたのですが、ロレンツォの畑で激しいショックを受けます。

それだけにとどまらず、剪定に関する考え(1年後にもう一回、剪定講座を受けに訪ねます)、ブドウの完熟の定義、収穫のタイミングの決め方(技術的な話ではなく、心持ちのような話で…後程詳しく!)などなど…。土地、年、ブドウの個性が余すことなく反映した、畑でもセラーでも必要最小限の人為的な関与によって生まれる、ナチュラルなブドウ生産&ワイン醸造のある種の究極の形を具現化しているロレンツォに、それまではおぼろげだった自分の進むべき道を照らしてもらったような感覚を味わったのだと思います。

思ったら即行動のダニエレ君、取り入れられるものを即実践に移します。畑を開墾した当初には緑肥用の種蒔きはするが、以降は自生する雑草のみを天然緑肥とし、不耕起へと切り替え、畝間の草を刈るのもやめブドウ樹の周りだけ雑草を手刈り、そうすることでトラクターを畑に入れる回数が飛躍的に減り、土壌を潰し、コンパクトにすることなく(保水力も維持でき、程良く空気が含まれた土壌も維持でき、その結果微生物環境も良好なものに)…。

先ほども少し触れましたが、ロレンツォと話すことで最も変わったことは、メンタル面の事なんだと僕は思っています。当たり前のことではあるのですが、多くの造り手は収穫時期の見極めには非常にナーバスになります。ブドウが熟すタイミング、糖分と酸のバランス(収穫を遅らすほど糖分は上がり、酸度は落ちる)、天気予報など、複雑に絡む要素の中で、大いに悩みつつ、収穫のタイミングを決めます。

非常に暑い年で、糖分が異様に高くなってしまい、早々に酸度が落ちていくのを確認した時には、通常よりも早い時期に収穫するかもしれないですし、天気が大きく崩れるという予報があれば、完熟一歩手前であっても収穫をすることもあり…つまり、人の都合によって決定されるということを意味し…。もちろんそれ自体、悪いことではないですし、ごくごく普通の事とも言えますが、物差しがぶれるから、人は迷うのではないでしょうか???

それに対して、ロレンツォは至ってシンプルに、そしてぶれることなく、ブドウが完熟してから収穫すると決めています。この彼の“完熟”の定義というのが非常に重要で、それは多くの造り手が考える、糖分や糖分と酸度のバランスなど、データ的な(そしてヒトの都合に基づいた)ものとは異なり、ただ単純にブドウの種が緑から茶色に変わり、噛めばナッツのような食感になり、ブドウの皮に張りや硬さがなくなり、ブドウの粒を指で潰せば皮が容易に裂ける状態のことを指しています。

種が茶色になる事や、皮が軟らかくなることが何を意味するのかといえば、種が完熟したということに他ならず、完熟した種は発芽する確率も高く、植物にとってそれが意味することは、子孫繁栄、種(しゅ)の維持のためのその年の活動を全うしたということで…。

ですから、雨が降ろうが雪が降ろうが、種が完熟しなかったら、ロレンツォは収穫を行いませんし、種の完熟を待った結果、恐ろしく糖分の高いブドウ(そして、そのなれの果てとしての高アルコール度数のワイン)ができたとしても、それ自体がその年にあった出来事を雄弁に物語っているブドウ(そしてワイン)なんだと考えているからなわけで…。(多くの造り手は、高糖度のブドウを醗酵しきらせることに自信がなく、仮にできたとしても、高アルコール度数のワインを売ることが難しい事だと考えています。逆にロレンツォは、そういう難しいブドウさえも醗酵しきらせる自信があります。)

多くの造り手が、自身の“理想のワイン像(それも数字的な)”へ向けて、収穫のタイミングから醸造計画までを練っているのに対して、ロレンツォは何も狙わず、その年のあるがままの姿を液体の中に封じ込める事だけを心がけている…。雨が降り、その結果ブドウの収量が減ろうとも、結果ワインのテンションが下がろうとも、全てを受け入れる、なぜなら自分が理想とするワインが、液体の中に自然(土地、年、天候、ブドウ…)が見つけられるものであるはずだから…。

おおおおおおおお!!!よくよく考えたら、竹鶴の石川杜氏も、“狙わない酒造り”、“完全醗酵”と、全く同じ事を標榜しているではありませんか!!!!

確固たる点を見据えているから、行動がぶれないし、迷わないし、(自然を表現したいという大義を掲げているのなら)些末なことで一喜一憂もしない。ロレンツォを訪ねたことで、ダニエレ君なりの物差しを手に入れたんだと思います。

以降のダニエレ君は、「まだドゥレッラの収穫が終わってないんだけど、雨が降っちゃってさぁ。ま、なるようにしかならないし、残ったブドウでベストを尽くすだけさ!!」と、常にリラックスしたリアクションが返ってくるようになりました。30代でこの達観の域にまで達している造り手は、そういないと思います。

今後のイタリアワイン界を(彼らの背中で)引っ張っていくべき存在の筆頭として、僕がパオロ ヴォドピーヴェッツとダニエレ君を推していることを知っているダニエレ君、パオロのところにも行きます。「畑、セラー、ワイン、そしてパオロ…もう、頭がくらくらしちゃうレベルだわ。あんな奴と俺をオータサンが同列に並べてくれているだなんてほんと光栄だし、その期待に応えられるよう、これからもマジ頑張る!!」だそうです!

パオロやロレンツォの凄さにちゃんと感応できて、それをいち造り手として素直に認められる、ホンモノの謙虚さ、意識の高さ、そして取り入れられるものはすぐに実践に移す行動力、これらこそがダニエレ君に僕が全幅の信頼を置く理由なのです!! 進化以外しか彼の未来にはないと断言しましょう!!!!!!

僕もまだボトルからは飲んだことのない2013年のワインを、今回のオッティマーナではお出しすることになります。皆さん、請うご期待くださいませ!!!!

実は、この文章を書いているこの瞬間に入荷してきています!!!という訳で今日、皆さんより先に彼の進化振りを満喫したいと思います!!!(笑)

2012年秋のダニエレ君、つまりロレンツォ訪問後、自生する雑草にこそ調和、バランスがあるんだと熱く語る。

ロレンツォ メソッドを採用した畑。外から見たら、雑草が生えているだけに見えるかも。

ドゥレッラを陰干しにin 2012秋。果たしてこのブドウで何を造ったんだぁ?お楽しみに!!

うちの娘とダニエレ君とメリーゴーランド、ガルダ湖にて。ちなみにダニエレ君は、うちの子供達にもダニエレ君と呼ばれてます(笑)。

【新入荷】2025年10月その3(Daniele Piccinin(Muni))

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年8月その1(Ezio Cerruti, De Fermo, Colle Florido, Cantina Giardino, L’Acino, Francesco Brezza(Tenuta Migliavacca), Conti, Daniele Piccinin(Muni), Natalino del Prete)

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年6月その1(Daniele Piccinin(Muni), Nicolini, Ezio Cerruti, Trinchero, Daniele Portinari, Il Censo, Possa)

【新入荷 5月 食品】(Frank Cornelissen, Testalonga, Daniele Piccinin, La Collina, Colle Florido)

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2025年4月その1(Camillo Donati,Arpepe,Cascina Roccalini,Trinchero,Brezza,Vevey,A Maccia,Sanguineto,Daniele Piccinin)