造り手紹介 ヴォドピーヴェッツ その2(2014.10筆)

3年前に書いたヴォドピーヴェッツその1、何度か読み返してみたのですが、”みなさ〜ん!こんな凄い奴のワインをスルーしていて、本当にいいんですか?歴史に証人になれるんですよ!!”というメッセージが端々ににじみ出た、悲痛&熱苦しい文章ですね、我ながら(笑)。

今現在の日本でのパオロのワインの愛されっぷり、飲まれっぷりは、3年前の僕には全く予想できないものでした。根が理系なオータ、なにげにデータ収集好きでして、過去3年の輸入本数と販売本数を調べてみました。

輸入本数 販売本数

2012年 1000 1800

2013年 3000 3400

2014年 6000 5800(10月18日現在)

買っている本数よりも売れている本数の方が多いという事は、年々会社の在庫本数が減っているということを意味し…すごおおおおおおい!!! 土地、ブドウ、そして造り手自身のいずれにも、もともとブランド力が全くなかったワインが、日本に入ってきてから12年という歳月を経て、彼のワイナリーの規模からしたら十分すぎるくらいの認知度を獲得したわけで、それはひとえにワインという液体の中にある“何か”が多くの人の心を鷲掴みにしたという事なのかと。

もう1つ興味深いデータがあります。この3年の間に輸入した計1万本ワインのうち、3000本が03、04、05年のいわゆるバックヴィンテージものだったのです。僕が思うに、これらのワインが、数年間のボトル内での雌伏期間を経て見せた、美しく変貌&進化を遂げた姿と、この3年の間に最新ヴィンテージとして届いた07&09のワインが、“すぐ美味しいぃ、凄く美味しいぃ〜!!”かった事、その2方向からの波状攻撃が日本での今のような認知のされ方の決定打になったのではと考えています。

03当時も全くブレていなかったですし、その時点の彼のベストを叩いていたと思うのですが、07以降の彼のワインは、テラコッタの壷で仕込んだとか、長期間のマセレーションを施したワインであるとか、そんなことがどうでも良くなるくらいの普遍性を持ち合わせています。ワイン界の保守層(白で言うなら、ブルゴーニュこそ…というような方達…あ、もちろん他意はございません!)に飲まれたとしても、批判に晒されることはまずないのではないでしょうか。

明快なのに複雑な味わい、圧倒的な飲み心地、そして長い余韻、どんな食べ物とも渡り合い、飲めば箸が進み、箸が進めば杯も進む…おおおお、石川杜氏が理想とする、良い酒のあるべき姿そのまんまじゃないですか!!!!実際石川杜氏が、“この人はきっと自分と同じようなもの事を考えて、酒を醸しているに違いない!”と初めて思えたのが、パオロのワインを飲んだ時だったそうです。

ただこんな話の陰にも、それなりに大変なストーリーもあったりするのが人生の常、そもそもなぜバックヴィンテージが出てきたのでしょう?

3年のあいだに3回オファーがあったのですが、理由は様々でした。

1回目は、新しいヴィンテージリリースさせた時に(マーケット的に)日陰に行ってしまった、つまり売れ残りをどうにかしてほしいというもの。

2回目は、個人的に取って置いた分を少し出そうかと思うのだけど、ヒサト要る?的な。

3回目は、アメリカのインポーターが3年もあいだ取り置きを依頼していた揚句に、全量キャンセルという暴挙に出たため。

リリースさせたワインが1年で売り切れないという事は、供給量に対して需要量が少ないという事に他ならず、つまり世界的に見たら、パオロのワインが完全には認知普及していないということを意味し、アメリカのインポーターがドタキャンした理由も、“いいと思って買ってみたものの、販売に四苦八苦、何年か頑張ってみても一向に好転しないから、撤退せざるを得なかった”という事なのだと思います。ビジネスの世界では、普通といえば普通の事なのでしょうが、彼のような小規模な造り手は、農作業から販売までの全ての仕事を自分で行わねばならないわけですし、自然相手の仕事がメインですから、すでにあまりにも沢山の不確定要素を抱えているわけで、できる事なら販売面での杞憂みたいなものは感じさせずに生活してもらいたいと思うと、じゃあ僕がすべき事といったら…明らかですよね?

先に書いた、“今年はすでに6000本近く売れてます!”云々の話も、別に自慢したかったわけではなく、バックヴィンテージを彼のセラーから駆逐した現時点でようやくスタートラインに立てたんです!という事が言いたかったんです。そしてアメリカのインポーターのような無責任な事は絶対にしないという宣言みたいなものだとご理解ください(笑)。とはいえ、第3者的な立場に立って見ると、日本でパオロのワインに起きている現象は、本当に前代未聞レベルなんだと思ったりもします。

僕は、世の中で非常識と思われていることの49%くらいが“道徳や倫理に反する事”で、残りの51%くらいは“前例がない”ことなのではと考えています。後に文化伝統となる事柄にも、非常識と思われていた時代があったのではないでしょうか??

情報を伝播させる術がほとんどなかった時代に、ゴッホのような不遇のアーティストがたくさんいた事は致し方がないとして、情報の量、伝播のスピードともに恐ろしいことになっている現代社会で第2第3のゴッホを生み出してしまったとしたら、何のためのグローバリゼーションなのかと聞きたくもなるってなもんです。

その1の最後で書いたように、パオロが彼の土地で前例のないものを造り上げようとしているのと同様に、ヴィナイオータも日本という土地で、より多くの人の共感を得ながら、前例のないものをどんどん積み上げて行って、それが遠い将来の“常識”となる足掛かりくらいは造りたいと思っております!!!

あ、ヴォドピーヴェッツの話じゃなくて、ヴィナイオータの話になってる(笑)。

では、本題はその3で!ということで(爆)!!!!

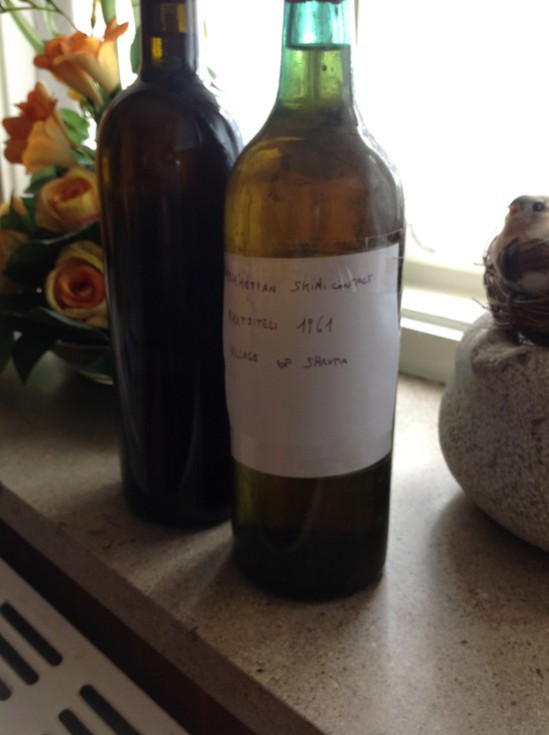

相変わらず本文とは全く関係ありませんが、パオロにご馳走になったジョージアのルカツィテリ61年!

カルソは、土地が痩せていて厳しい環境だからなのか、ポルチーニも香りが凄い!

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza)

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その1(Ezio Cerruti,Possa,Bressan,Pierpaolo Pecorari,Natalino del Prete,Arianna Occhipinti,Vodopivec,Borgatta)

【2024義捐ワインプロジェクト 第一弾】

【新入荷】オータのアツアツ新入荷&2024年3月その2(Laserra,Vodopivec,Mlecnik,Il Cavallino,Pacina,De Fermo,Cantina del Barone,Cantina de’ll Angelo,Il Cancelliere)

動画配信キャンペーン(ARPEPE, Vodopivec, De Bartoli)