造り手紹介 ヴォドピーヴェッツ その1(2011.11筆)

とことん努力する天才パオロ

パオロ ヴォドピーヴェッツです!イケメンです!見た目だけではありません、中身も超かっこいいんです!!曲がったことが大嫌い、ワインに関する一切の妥協を拒否、労を惜しまず、リスクを恐れず、若さ(絶対的な経験の少なさ)を精細に観察することでカバー…Mr.ストイックです。

軽々しくこの言葉を使うのは嫌いですが、パオロはまさしく天才です。それも凡人の何倍もの努力をする…イチローや上原ひろみちゃんと似たようなタイプとでも言えば良いのでしょうか。イチローと上原ひろみちゃんの凄さで共通していることは、両人とも彼らの生業が、ファンを筆頭とする様々な人たちに支えられることで成立していることを同業の他の誰よりも強く自覚していることだと考えます。

球場に足を運ぶお客さんは自分のフォアボールではなく、ヒットを見に来ているのだろうから、フォアボールを狙いに行くというオプションは存在しないとイチローは言い、”魅せる” ことに対する強いこだわりが厳しい自己管理を実現させています。

ひろみちゃんの場合は彼女が頻繁に使う “自分は生かされている” 、”感謝の気持ちを忘れずに” などの言葉に代表される彼女の想いがライヴ会場では爆発し、聴衆も彼女の熱に反応し熱くなり、ひろみちゃんはその聴衆の熱を更なる自分のエネルギーに変えてしまうのです。

成功というものが、仕事、業績を評価され、より多くの人に支えられる(支持される)ようになることで、その人をさらに一段上へと駆り立てるものだとしたら、まだパオロは成功しているとは言い切れません。けれど彼は物凄く強い。支えが少ないにもかかわらず…。この強さの源を後に知ることになるのですが、それはまた後ほど。

パーネヴィーノのジャンフランコは、狂気の沙汰ともいえるパオロの生き方、仕事に捧げる莫大な時間、労力を目にして、”俺には無理” と匙を投げ、スロヴェニアの巨人ヴァルテル ムレチニックはパオロの畑を見て「僕が今までで見た畑の中でいっちばん素晴らしかった!パオロが僕なんかよりも遥か先を見据えていることを見せつけられちゃった感じだよ。いや、本当に凄いよ!」と絶賛、その仕立てはレ ボンチエのジョヴァンナも新しく開墾した畑で採用し、そのジョヴァンナ、マッサ ヴェッキアのファブリーツィオをして天才と言わしめる男。そんな努力する天才の片鱗が見えるような、パオロ伝説をいろいろご紹介させていただきます。

パオロ伝説 幼少編〜畑編

【根気の開墾】

幼少編:15-6歳の頃には、外で食事する時には彼がワインを選んでいて、普通にグラヴナーとかを飲んでいた。パオロ(1972年〜)は今年39、つまり23-4年前からグラヴナーを飲んでいるという。

畑編:ヴォドピーヴェッツ家は代々農業を営んでおり、ブドウ栽培&ワイン生産も行ってきた。1997年ヴィンテージからワイナリーとして本格的な生産&ボトリングを開始。当初から、カルソという土地を表現するにあたり、ヴィトフスカこそ最良のブドウであると信じ、自ら開墾した畑はヴィトフスカのみを植える。97年のみ、父親が植えたテッラーノで赤ワインを造るが、1年で引き抜いてしまう。ヴィトフスカに関しても、自分が仕立てた畑が生産態勢に入った時、仕立て方の異なる、父親の植えたものを段階的に抜いてしまいます。

ヴォドピーヴェッツの住むカルソという地域は、石灰岩台地で土が少ないところで、既存の畑というのは土が多かった場所か、もしくは客土(外から土を持ってくること)をしたところであったりします。彼が最初に開墾した畑も客土をしたそうですが、すごく後悔をしているとのこと。その後の畑は、土が少なくてすぐに石灰岩の岩盤に当たる所を、まずは表土を除け、削岩機のようなもので岩盤を砕き、岩ないし石状にし、除けておいた土を戻すという気の遠くなるような作業で、自ら開墾し仕立てたのです。

パオロ伝説 畑編

【考え抜かれた仕立て】

植樹密度は1万本でアルベレッロ仕立て。

とても低い仕立てになっているのは、地熱の影響でブドウがより凝縮するように、ブドウの枝が垂直方向により高く伸びることができるようにするため。ブドウ樹1本1本が3本のロウソクを置けるような燭台型になっているのは、それぞれの燭台の先に生るブドウを均質化する目的で、根からの距離をほぼ均等にするため。燭台部分が直線的になっているのは、強い風の多いカルソという地域で、折られないよう枝を針金の間に通しやすくするため。

この地域の “伝統的な” 仕立ては、パオロ曰く、数百年と続いているわけではなく、第一次世界大戦以降、土地を最大限に利用する1つの方法として生まれた仕立てらしいです。ブドウ樹の下には野菜を植えたりするそうです。

それぞれの”燭台”にブドウは一房しか生らさせません。

当然のことながら一切の灌水を行わず、極稀に必要だと判断した場合にのみ牛糞をベースにした完熟堆肥を入れるが、飼料もカルソ産の一切農薬を使っていないものを与えられた、カルソで育てられた牛のものを使用。

ありとあらゆる農薬を使わず、数年間はボルドー液さえも使わず、海草やミネラル、土など自然素材をベースにした薬剤のみの栽培にも挑戦。現在はこの薬剤をベースに、ボルドー液の使用は1-2回程度にとどめるようにしている。これはボルドー液の構成要素である銅が、皮に付着・残留するのを極限まで無くす(減らす)ためで、長期間の醸し醗酵を行うパオロならではの発想なのかもしれません。

パオロ伝説 セラー編

【ストイックな試行錯誤の年月】

ワイナリー発足当初から、偉大なワインを造るためには、皮から最大限の抽出を行う必要があると考え、醸し醗酵をヴィトフスカにも行います。

1997年:古バリックで熟成、6バリック分(約1800本)を生産、それぞれのバリックのワインを別々にボトリング、6本入りの箱に1本ずつ(バリックAのワインを1本、Bのを1本…Fのを1本)入れて出荷、味わいがあまりにも違うということでクレームもあったそう。

1998年:ワインの揮発酸が高くなってしまい、全くといえる程売れずに残っていたそうです。2002年春、ベルギーにフランクを訪ねた時に初めて飲ませてもらい、欠点の向こうに美徳を見出したかのように何かしらの感銘を受けます。そしてフランクと一緒に訪問、取引がスタートします。段階的にではありますが、ヴィナイオータがセラーに残っていた全量を買います。

以降、ワインのリリースを決めた際、必ず電話がかかってくるようになりまして、

パオロ「XX年のワイン準備できたけど何本要る?」

代表「何本要るもなにも…第一何本生産されたのかも知らないし、そこから何本くらいもらっていいのかも想像つかないよ。」

パオロ「何言ってんだよ!俺はお前に白紙を渡しているんだから、それにお前は好きな数字を書けばいいんだよ。別に生産量全部持ってってくれたって全然いいんだ。98年のワインを全部買ってくれたことでどれだけ助かったか…俺はあの恩を一生忘れない。」

り、律儀すぎるぞパオロ。だけど全量は買えません(涙&笑)。

1999年:ブドウの品質的には素晴らしい年だったが、生産量があまりにも少なく(900本分)全てを手作業で仕込むことに。梗まで熟していたので除梗せずに、桶にそのまま入れ足でブドウを潰す。

2000年:大樽で2樽分仕込むが、1樽の状態が気に入らず、ヴェネツィアの有名なワインバーに桶売りしてしまう。

2003年:長期間の醸し醗酵を大樽1つを使って試すが、気に入ったものにならず、廃棄。

2004年:岩を砕いて仕立てた畑(ヴィナイオータ的にはこの畑を岩岩と呼んでいます)からとてつもない品質のブドウが穫れ、通常のヴィトフスカと別にボトリング、Solo(ソーロ)という名前でリリース。

岩岩のブドウだけなのでソーロ(イタリア語で “単独の” 意)で、恐らくこのワインをボトリングする頃に、それまでワイナリーに参画していた弟ヴァルテルが抜けることになり、パオロただ1人(ソーロ)になったということも関係しているかと

【パオロとアンフォラの融合への道のり】

2005年:7-8000年前にワインが生産されるようになった時と同じワインの醸造方法を行うごく一般的な家庭を訪ねるためと、アンフォラ(ワイン醸造用のテラコッタの壺)の生産現場の見学と注文をするためにグルジアに。パオロ曰く、”生命の危機” を感じた旅だったそう。

この年からアンフォラでの醸造を開始。生産量の1/3、彼が一番最初に作った畑(つまり岩岩でない)のブドウで仕込む。アルコール醗酵終了後も皮ごとの状態でふたをし、一冬を外で過ごさせ、翌春に圧搾、大樽で2年熟成させボトリングしたワインは、シンプルにラベルに “Vitovska” と書かれていて、”アンフォラ” についてはどこにも記載がない。彼が求める醸造方法を実現するのに必要な熟成容器がアンフォラだっただけで、それをラベルに謳うのはいかがなものか?という彼なりの考えが反映されたものとなっています。

残り2/3は、今まで通りに木製開放式醗酵槽による醸し醗酵、約3年の大樽熟成をさせたワインとなり”Vitovska Classica” (クラシックな=今まで通りの造りをしたヴィトフスカ)と名づけられます。これら2つのワインを見分ける方法はClassicaと書かれているか否か以外に、Vitovskaのほうは表ラベルに小さなオレンジ色(テラコッタの色)の線と、Classicaのほうには緑(木をイメージして)の線が入っていることのみから可能。

この下にアンフォラが3つ埋まっています。

アンフォラから試飲

2006年:2005年で確証を得たパオロはより深みのあるブドウを産する岩岩の畑のブドウをベースに、生産量の2/3をアンフォラで、1/3でクラッシカを生産。

2007年:全生産量をアンフォラで生産。

2008年:雨がちな年で、ベト病により生産量の8-9割のブドウを失う。アンフォラ1つ分にしかならず、だったらばということで、1年間醸し状態でアンフォラに放置。パオロ曰く、決して悪いワインではなかったが、100%納得できるものではなかったということで廃棄。

【ワインへのリスペクトが神殿になる】

2009年:新しいセラーの建設に着手、2011年5月に完成。カルソで生まれたブドウがカルソの大地によって守られながらゆっくりと成長する場で、機能性のみを重視した簡素なセラーがコンセプト。壁はカルソの岩盤むき出しの状態で、温度も湿度も年間を通して安定している。セメントは天井にのみ使われ、そこに塗られた塗料も土をベースにした天然素材のもの。円が2つくっついたような形をしているのは、パオロが角(かど)のある構造を嫌ったため。大気もエネルギーもある程度均等に循環させるためには大切だと彼は言います。セラーから出て、電源を切ると、セラー内には完全に電流が流れない状態になり、これも電磁波の影響なくワインをゆっくり休ませてあげるためとのこと。ワインにここまでリスペクトが払われているセラーを僕は見たことがありません。

自宅裏を堀り、

アンフォラを埋め、

土と石を戻し、

カルソの石板を並べ、

樽を運び・・・

このセラーの建設において驚くべきは、削岩機による穴掘り作業以外は基本1人でやったというのです!!

コンクリートを流し込むための土台作り、天井部分の鉄筋張り、天井の塗装、石板張りなどなど…友達の設計士に構造計算をしてもらい、他の作業現場に見学に行って、鉄筋の張り方を見て学んで、鉄筋張りは全部1人でやったそうで、その出来栄えには設計士もびっくりしたそうです。

申請し審査に通りさえすれば、EUがセラー建設費用の半分程度を補助してくれたはずなのですが、それも拒否し、自己資金(銀行に借りて)だけで建設。パオロはできるだけコストを押さえるために、できることは全て自分でやってしまったのです。

セラーに入ると、大声で話してはいけないかのような荘厳な雰囲気が漂っています。もちろんパオロ自身、セラーはワインが休む場所で、人がドンチャン騒ぎをするべき場所ではないと考えてこのようなセラーを作ったわけですが。

彼は、彼のセラーはワインの寺、神殿のようなものだと言います。

パオロを強くさせているもの

畑も彼が理想とするものを実現し、セラーも完成、だけどパオロは究極のヴィトフスカを見ずに人生を終えるだろうと言うのです。なぜか?ブドウ樹が大地深くに根を張り巡らせ、より多くのミネラルを吸収し、より深みのあるブドウを得られるようになるのにはまだ100年近くかかると言うのです!

パオロは毎日精細な日記をつけているそうで、そこにはその日の天候、彼のした仕事だけでなく、様々な考えが書かれていて、その日記はいつか自分のイズムを継承する人に出会った時、彼(彼女?)に渡すつもりなんだと話していました。

自分が見ることのない究極のヴィトフスカ、日記…彼を強くさせているものは、歴史、伝統を自分が造っているのだという矜持なのだと気付きました。

ヴィナイオータの取り扱う多くの造り手が、今後のワイン史の中で重要なピースを担うと確信しているのですが、その中でもパオロは別格かもしれません。

大地の偉大さを信じ、ワインを信じ、大地とワインに自分を捧げている修行僧パオロはたった一人で凄い畑とセラーを作り、それはそれは凄いワインを醸したとさ…などと彼のワインを飲みながら語られる日が来ることを信じたい!

Vodopivec HP はこちら

http://www.vodopivec.it/

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・5月その1(Davide Spillare,La Visciola,Vodopivec,Alberto Anguissola(CASE)、De Bartoli,De Fermo,Fonterenza)

【新入荷】オータのアツアツ新入荷・2024年7月その1(Ezio Cerruti,Possa,Bressan,Pierpaolo Pecorari,Natalino del Prete,Arianna Occhipinti,Vodopivec,Borgatta)

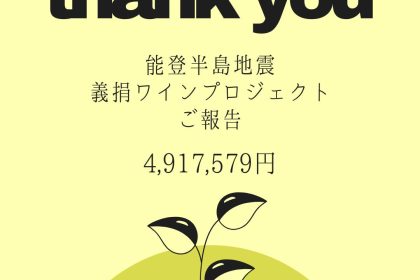

【2024義捐ワインプロジェクト 第一弾】

【新入荷】オータのアツアツ新入荷&2024年3月その2(Laserra,Vodopivec,Mlecnik,Il Cavallino,Pacina,De Fermo,Cantina del Barone,Cantina de’ll Angelo,Il Cancelliere)

動画配信キャンペーン(ARPEPE, Vodopivec, De Bartoli)