スタッフの推し トレ ヴェネツィエ キャンペーン(石橋ver2)!!

\スタッフの推し トレ ヴェネツィエ キャンペーン(石橋ver2)!!/

イタリアの白ワインにおける最重要地域、フリウリ、ヴェネト、そしてアルト アディジェ。この3つの地域をまとめて「トレ ヴェネツィエ」と呼ぶことがあります。そして、これらの地域は領土問題に長く晒されてきた土地でもあります。

(毎度すみません!長いです。お時間が無い方は最後の3行だけでも読んでください)

「未回収のイタリア」という言葉を聞いたことがありますか?世界史を専攻していた人以外には、あまり聞きなじみの無い言葉かもしれません。

それでは、イタリアの建国はいつかご存じでしょうか?

1861年3月17日が、イタリア統一記念日とされています。「あれ?意外と最近??」と思われた方もいるかもしれません。私が酒販に携わり始めた頃、百貨店などで「イタリア建国150周年記念フェア」というのをやっていて、当時の自分はそこまで深く掘り下げて興味を持ったわけではありませんでしたが、意外と近い時代のことなんだと思った記憶があります。

皇統が神話も含めると紀元前7世紀から(史料上でも5世紀から)続く日本に住んでいると、森林が豊富なことによる水のありがたみや領土が「奪われる」という感覚はなかなか実感しづらいテーマかもしれません(文明としては中国やエジプトのほうが古いですが、支配民族が時代ごとに変化しており、国家として連続している歴史は日本が最古といわれています)。

「未回収のイタリア」に話を戻します。その時代背景を知るためには1861年より前に時を戻す必要があります。もうしばらくお付き合いください。5世紀後半、西ローマ帝国が崩壊したのち、イタリア半島は都市国家や小国が乱立し、サルデーニャ島やシチリア島も含め、他民族による支配と侵略が繰り返される時代が長く続きました。18世紀には、これら多くの小国家がオーストリアやスペイン、フランスといった大国の勢力圏下に置かれていました。

そんな中、1789年のフランス革命により王制が廃止されると、「旧体制からの解放」を掲げたフランス革命政府は、ナポレオン指揮のもとオーストリア(ハプスブルク家)支配下の北イタリアへ侵攻します。その結果、1797年には中立を保っていたヴェネツィア共和国(現在のヴェネト州およびアドリア海東岸部の一部)が滅亡します。さらに、北イタリアの諸国はナポレオンの傀儡国家である「イタリア王国」へと再編され、沿岸部のイストリアやトリエステもフランスのイリュリア州として組み込まれました。このとき、南チロル(現在のアルト アディジェ)も一時的に占領されています。

ロシア遠征の大敗を受けナポレオンが失脚すると、1815年のウィーン会議によって「ナポレオン体制」は崩壊し、北イタリアの領土はオーストリア帝国の直轄地「ロンバルディア=ヴェネツィア王国」となります。これはいわゆる「旧体制(アンシャン・レジーム)の復活」でした。

しかしこの支配は、イタリア人の民族意識に火をつけることになります。ナポレオン時代に一時「イタリア王国」という形で北イタリアの統一が実現された経験が、「分断されたイタリアを再び一つに」という夢を人々に抱かせました。こうして、秘密結社の設立や独立運動が次々に起こっていきます。

1848年のフランス二月革命に呼応してヨーロッパ各地で革命が勃発し、イタリアでも二度の独立戦争が行われました。第二次独立戦争の勝利によってロンバルディアが解放され、その後、南部を統一したガリバルディがその領土をピエモンテ=サルデーニャ王国に献上しました。こうして1861年、ついに「イタリア人によるイタリア王国」が誕生します。

しかし、このとき統一されなかった地域がありました。これが「未回収のイタリア」です。

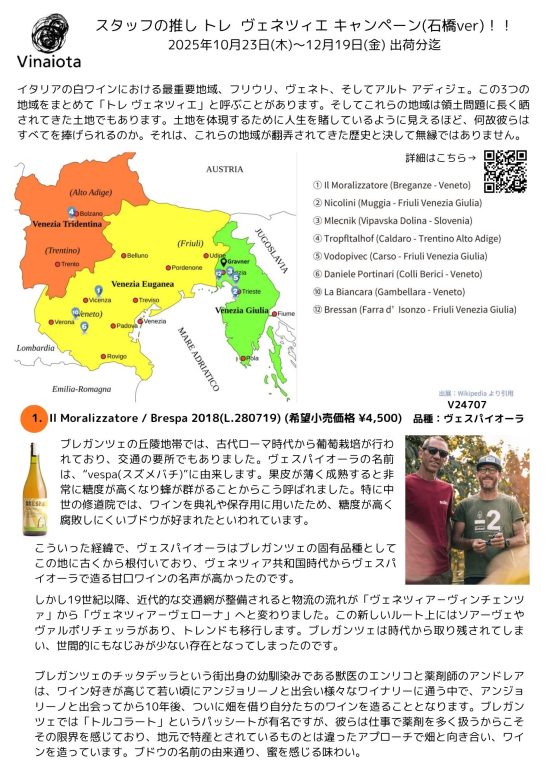

1863年、ゴリツィア出身のグラツィアーディオ アスコリという言語学者が「Tre Venezie(トレ ヴェネツィエ≒3つのヴェネツィア)」という概念を提唱します。

・ヴェネツィア エウガネア:現在のヴェネト州とフリウリ西部(イソンツォ川より西側のウーディネ県、ポルデノーネ県)

・ヴェネツィア トリデンティーナ:現在のトレンティーノ アルト アディジェ州

・ヴェネツィア ジューリア:現在のゴリツィア県、トリエステ県、イストリア半島(スロヴェニア西部、クロアチア北西部)

これらは、古代ローマ帝国と他言語圏との境界線だった地域をあくまで学術・民族的に分類したものでした。アスコリ自身は、ゴリツィアというラテン語とスラヴ語の境界線上かつオーストリア領であったことで「イタリア語、フリウリ語、スロヴェニア語、ドイツ語」が共存する多言語境界地帯で生まれ育ったなか形成されたアイデンティティを持つ中で、この概念を提唱したわけですが、これが後に政治的に利用されていくことになるのです。

1866年、ヴェネツィア(ヴェネツィア エウガネア)が併合され、1871年にはローマを首都としましたが、南チロル(ヴェネツィア トリデンティーナ)およびゴリツィア、トリエステ、イストリア(ヴェネツィア ジューリア)は依然オーストリア領のままでした。これがその後の歴史に影を落としていくことになります。

1914年、第一次世界大戦が勃発すると、イタリアは当初三国同盟(独・墺・伊)の一員でありながら中立を宣言しました。しかし翌1915年、連合国側(英・仏・露)に加わることで「未回収のイタリア」を割譲するという約束(ロンドン条約)を受け、参戦を決定します。

戦場はイソンツォ川流域とドロミティ山地に広がり、1915〜1917年の間に12度も行われた「イソンツォの戦い」では、自然環境が壊滅的被害を受けました。砲撃や伐採で森林が失われ、土壌が破壊され、ブドウ畑も多くが荒廃しました。地雷撤去や斜面の整備、土壌改良、再植樹など戦後の復旧に10年以上の歳月を要したといいます。

ドロミティ山地でも同様に、塹壕建設や砲撃で斜面が崩れ、ブドウ畑は壊滅状態に。さらに、イタリア語話者は「スパイ」と疑われて強制移住・収容の対象となり、南チロルが戦後イタリア領となると今度は逆にドイツ語話者に対して「イタリア化政策(地名・言語のイタリア語化)」が実施されました。この緊張は第二次世界大戦後まで続き、1972年の第二次自治協定を経てようやく安定を迎えます。オーストリアのEU加盟(1995年)は、地域関係改善の象徴的な節目でした。

1918年11月にオーストリア=ハンガリー帝国が降伏すると、「未回収のイタリア」は、ほぼイタリア領となりました。しかし、ダルマチアの大部分やアドリア海東岸といった旧ヴェネツィア共和国領だった諸地域は割譲されず、連合国との対立の火種となりました。そして、このとき「回収」された領土は現在もすべてイタリア領なのか?答えはNOです。

イタリア統一直後から続く貧困問題やロンドン条約の内容が一部反故にされたことにより、第一次世界大戦は「裏切られた勝利」というムードがイタリア国内で高まり、ムッソリーニによるファシズムの台頭に繋がっていきます。その後は多くの方がご存じの通り、第二次世界大戦でイタリアは敗戦し、いくつかの領土を失うことになるのです。ここでまた民族の分断が起こるわけです。

第二次世界大戦後、イストリアやトリエステの大部分がユーゴスラヴィア(現在のスロヴェニア、クロアチア)領となり、クラス地方(カルソ)やゴリツィアも東西に分断されました。特にゴリツィアは街単位で分断され、西側はイタリア領に、東側は「ノヴァ ゴリツィア」としてユーゴスラヴィア領に編入されました。こうして「ヴェネツィア ジューリア」は、国境だけでなく、民主主義と共産主義というイデオロギーでも分断されたのです。

ユーゴスラヴィア側では、ワイン産業は国営・協同組合中心の量産型のものとなり、民間でのボトリングは制限されました。伝統的なワインづくりは、同じく共産圏だったジョージアと同様に家庭規模で密かに続けられていたといいます。

かたやイタリア側 (コッリオ、カルソなど)では、かつてのアスコリがそうだったように、多文化多民族が交わる哲学的な文化的土壌が形成されており、その土地のブドウを「誰が、どういう意志でボトリングするか」という、まるで人や思想が表出したようなワインが生まれていくわけです。そして、その中心となったのが、ヨスコ グラヴネルであり、スタニスラオ ラディコンだったわけです。

1980年代後半からスロヴェニアでも自家元詰めが段階的に認められ、1991年の独立以降、完全に自由化されました。ムレチニックも自らの名前でワインを堂々と販売できるようになったわけです。実際に地図を見ると、コッリオの造り手とムレチニックの方がカルソよりも距離が近く、そしてかつては同じ文化圏にあったということが良くお分かりいただけるかと思います。

一方、「ヴェネツィア トリデンティーナ」(トレンティーノ アルト アディジェ)では、ドイツ語話者が多く、第一次世界大戦後に「イタリア化」を強いられたことで、オーストリア帰属を求める運動が活発になりました。特別自治権を与えられたことにより、帰属運動はいったんの収まりを迎えましたが、ドイツ語話者が今でも多く、エチケットにドイツ語が併記されているのはそういった歴史的経緯があるわけです。

この地域はゲルマン的な職人意識が強く、各村の協同組合でとてつもなく高品質なワインが造られており、そのためもあってか個人で自家元詰めしようという雰囲気が醸成されるのが比較的遅い地域でもありました。また、フランス系の品種が多いのは、オーストリア統治時代にヨハン公がブルゴーニュ系の品種を持ち込んだのが下地となったといわれています。品種構成が地域ごとに異なるのは、気候や土壌だけでなく、統治や物流面の理由もあるというのが面白いところです。

そして「ヴェネツィア エウガネア」(ヴェネトとフリウリ西部)は、オーストリア統治が長かった二つの地域とは異なり、1000年以上続いたヴェネツィア共和国の文化的側面が色濃い地域です。ココンスタンティノープルがオスマン帝国に占領されてシルクロード経由の交易が途絶えるまでは、地中海貿易の拠点として栄え、ヴィンチェンツァ近郊(ソアーヴェ、ガンベッラーラ、コッリ ベーリチ、ブレガンツェなど)はローマ街道沿いという地理条件もあり、古代ローマ時代に遡るワイン造りの歴史があるとされている場所です。

19世紀頃まではボトリングされたワインというのは、輸出用か一部上流階級のためのものであり、農村部から樽売りされたワインを商人が都市部で瓶詰していました。地場消費は量り売りやオステリアで樽から注がれるのが基本でした。ヴェネツィア共和国滅亡後のナポレオン統治時代に、教会財産の没収、領主に対する年貢や労役の廃止が行われ、のちに家族経営型のワイナリーが増えるきっかけになったといわれています。そして、土地を測量・登記し課税基準が明確化されました。現代でもソアーヴェ クラッシコの丘陵地帯をどこからとするかは、このころに確立された範囲が基準にされています。

ここまで長い文章にお付き合いいただきありがとうございました。隣接しあう3つの州だけでもこれだけ状況が異なるわけです。土壌特性や微気候といった要素だけでなく、時代背景にも目を向けることで見えてくるものがあるかと思います。例えばオレンジワインというものについて考えるにしても、ボトリングされたワインを飲むのが当たり前な時代の目線からは見えてこない側面があるのではないでしょうか。本質を知りにいくためには時計の針を少し戻すことも必要だと思います。そして、「イタリアのインポーターなのになぜスロヴェニアのワインを扱っているのですか?」という質問を受けることがたまにあるのですが、こういった時代背景を理解していれば、むしろフリウリ(ヴェネツィア ジューリア)のワインを扱っていて、スロヴェニア西部やイストリアのワインを扱っていない方が不自然なわけです。

日本でいうところの県民性というか、造り手が来日した際も南部の生産者が集合時間通りに来ないのを北部の生産者が叱責するというのはよく見かける構図だったりします(体格的にも北部は大柄な人が多く、南部の人は日本人とあまり変わらない人が多い)。「ワインは“人”である」という太田の言葉を借りるのならば、その人格形成に民族や宗教、イデオロギーや人口密度が与える影響は大きく、温暖、冷涼といった気候的側面もまた性格に影響を与えるわけです。これってやっぱりワインみたいだなあ、とぐるぐる話が回りそうなところでおしまいにしたいと思います。

ここからはキャンペーンのお話です。(ここだけでも読んでください!)

年末が近いということもあり、普段特価にしづらい弊社を代表する造り手も一部特価対象としております。ご注文お待ちしております!!